(…) On a eu beau tout mettre en œuvre pour faire disparaître la mère, pour qu’on l’oublie, il faut se rendre à l’évidence : toute tentative de la cacher produit …

♥ Coups de coeur d'Elodie ♥ ♥ Coups de coeur de Pryscilla ♥ ♥ Vos libraires ont lu ♥ Littérature Récit

♥ Coups de coeur d'Elodie ♥ ♥ Coups de coeur de Pryscilla ♥ ♥ Vos libraires ont lu ♥ Littérature Récit« Une Histoire silencieuse » d’Alexandra Boilard-Lefebvre

♥ Coups de coeur de Swann ♥ ♥ Vos libraires ont lu ♥ Récit

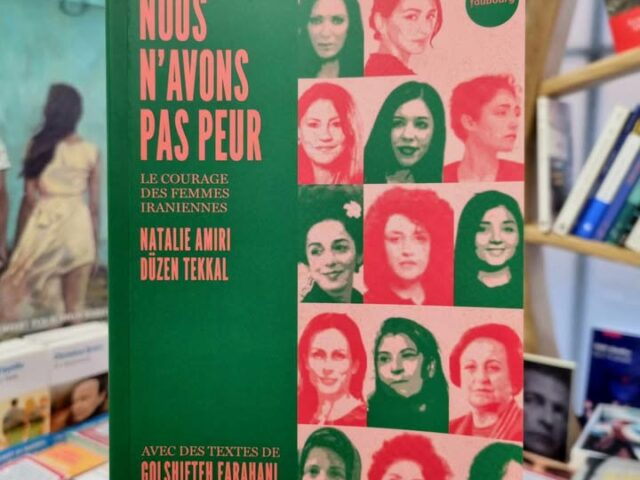

♥ Coups de coeur de Swann ♥ ♥ Vos libraires ont lu ♥ Récit« Nous n’avons pas peur : Le courage des femmes iraniennes » de Natalie Amiri et Düzen Tekkal

Voici, dans ce recueil paru en mars 2023, les témoignages et textes exclusifs de 16 femmes iraniennes admirablement courageuses. Elles vous parleront, parfois avec des pleurs, de leur pays, de …

♥ Coups de coeur de Pryscilla ♥ ♥ Vos libraires ont lu ♥ Littérature Récit

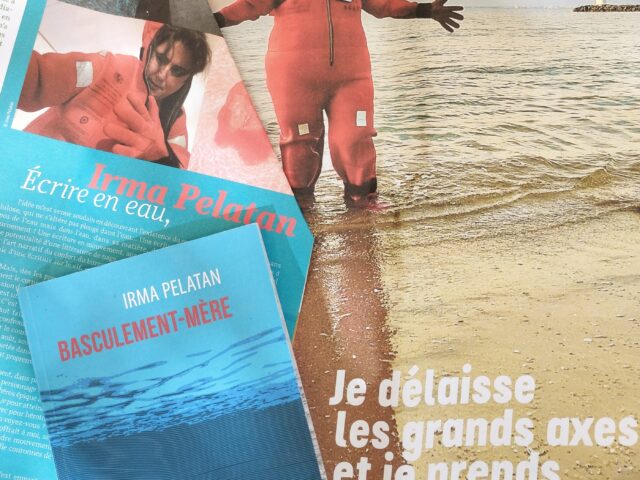

♥ Coups de coeur de Pryscilla ♥ ♥ Vos libraires ont lu ♥ Littérature Récit« Basculement-mère » d’Irma Pelatan

Embarquer pour l’île de Clipperton en 2022 sous le crayon gris d’Irma Pelatan était une expérience inoubliable et j’avoue humblement avoir raté celle de « L’Odeur du chlore » en 2019. Je …

♥ Coups de coeur d'Elodie ♥ ♥ Vos libraires ont lu ♥ Poésie Récit

♥ Coups de coeur d'Elodie ♥ ♥ Vos libraires ont lu ♥ Poésie Récit« Le chant du peuple Juif assassiné » de Yitskhok Katzenelson

« Il est une rue à Varsovie, la rue Mila…O Arrachez-moi la poitrine,Et à la place du coeur mettez une pierre, arrachez vos yeux mouillés de pleursEt posez sur vos orbites …

♥ Coups de coeur de Pryscilla ♥ Poésie Pryscilla a lu Récit

♥ Coups de coeur de Pryscilla ♥ Poésie Pryscilla a lu Récit« Les féministes t’encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir trans-pédé-gouine » d’Alex Tamécylia

Elles/ils exagèrent les féministes ! C’est pas avec un titre et des propos pareils qu’elles/ils vont rallier les réfractaires, sceptiques et récalcitrants/es au débat à leurs causes… C’est contre-productif cet …

♥ Coups de coeur d'Elodie ♥ ♥ Coups de coeur de Pryscilla ♥ ♥ Coups de coeur de Swann ♥ ♥ Vos libraires ont lu ♥ Allez venez ! Bandes dessinées Fantasy - science-fiction Jeunesse BD Littérature Mangas Poésie Policier Récit Romance Romans ado

♥ Coups de coeur d'Elodie ♥ ♥ Coups de coeur de Pryscilla ♥ ♥ Coups de coeur de Swann ♥ ♥ Vos libraires ont lu ♥ Allez venez ! Bandes dessinées Fantasy - science-fiction Jeunesse BD Littérature Mangas Poésie Policier Récit Romance Romans adoDéfi lecture 2025 !

1. « La patience de l’immortelle » de Michèle Pedinielli (Jean-Yves)1. « La cadette de mes soucis » de Marjolaine Solaro (Marie-Julie)Un roman sur les secrets de famille, sur les liens qui unissent les …